Riscaldamento

Bruno Cicognani, La “bicicletta”

Avevo passata la ventina, preso il diploma della scuola di giurisprudenza, fatto il soldato e « se non muti registro – mi predicava mio padre – e cambi metro non diventerai mai uomo. Ogni anno che passa ti scema il nitidio, n’avevi di più a sett’anni: sicuro! che omino, a sett’anni, che testina ordinata! promettevi davvero di diventar qualche cosa, ma ora…. non sai neppur te che cosa tu cerchi, che cosa tu voglia, non star fermo in un’idea cinque minuti e quando ti frulla un capriccio ti butti là a corpo morto e così avanti a casaccio, a furia di dirizzoni e di volate… non concluderai mai niente: ricordati quel che ti dice tuo padre». Io ero il primo a dar ragione a mio padre, il quale anche a me come a tutti incuteva una gran suggezione – quasi religiosa – e a me non per il fatto ch’era un alto magistrato a riposo e commendatore a più doppi (ogni volta che dal Ministero gli era stato fatto un torto, gli avevan dato per compenso un cióndolo), ma per la solidità del carattere e del cervello: uomo tutto d’un pezzo, ragionatore d’un’inflessibilità formidabile (sicché pensate quanti torti 929t1919j ricevuti e quindi quanti cióndoli).

Anche a vederlo, imponente mio padre, con la bella testa di vecchio italiano d’ingegno – i capelli lunghi e la barba intera socratica e la fronte vasta col solco forcuto dell’accigliatura (la coscienza che di continuo si vigila). Il mio male era che moralmente – quant’a fisico, uno scrìcciolo a petto di mio padre – moralmente lo somigliavo a pezzettini; e codesti pezzettini

staccati facevano in me tutt’un altro effetto, parevano tutt’un’altra cosa che nella struttura paterna: viziacci pare-vano: mulàggine, manìa della contraddizione ed eran proprio loro la causa del disordine, delle incongruenze, del mio non compicciar nulla, codesti tasselli sbalzanti di sul fondo della mia natura, ahimé! dolce fondo d’ingenuità e di sensibilità, fondo di sognatore e di poeta, qual’era tutta l’anima divina di mia madre.

E a far di me una creatura a getto continuo di sorprese per chi non mi conoscesse intus et in cute, ci aveva anche in fluito il modo buffo di fare tra me e mio padre.

Ci correvano tra noi più di quarant’anni. Fin tanto che io ero stato piccino egli aveva veduto in me rigermogliare se stesso, ma quando s’era accorto che un essere diverso veniva fuori e cresceva sempre più diverso se n’era avuto per male e, come se ci avessi avuto colpa io, aveva smesso di darmi confidenza, e ne soffriva, e del soffrirne se la rifaceva, corrucciato, coll’esercitare su me l’autorità paterna come una ti rannia. Io, impaniato dal timore reverenziale, non mi sapevo spiegare il cruccio di mio padre e non facevo nulla per chia rire il malinteso, come, dal canto suo, mio padre non faceva nulla per modificarmi perché, in fondo in fondo (se debbo es ser sincero) tutte le sue pretese si riducevano a esigere una aderenza formale, tant’è vero che quand’ebbi passata una certa età si può dire che non ci fosse giovinetto lasciato, in timamente, a sé com’ero lasciato io. Mio padre si limitava a tenermi dietro cogli occhi – macerandosi dentro per l’ansia e il dolore – si limitava a guardarmi da lontano andare a ciampiconi oppure a rotta di collo o a piè zoppo o a capriole, in tralice, all’indietro, a zig-zag, per la via della vita. E quindi io non avevo neppure sentito mai il bisogno d’una libertà maggiore di quella che effettivamente godevo, sebbene in apparenza portassi sempre, anche passati vent’anni, il collare domestico. Ed ecco come potevami accadere, ogni tanto, in una delle mie volate, di trovarmi improvvisamente a tu per tu con me stesso e come allora fossero dolori.

L’ultimo «riscaldamento», per usare la terminologia di mio padre, la bicicletta. «Ora t’è venuta la manìa della bicicletta: proprio all’età in cui a tutti è bell’e passata da un pezzo; tanto per essere, anche in questo fatto, a rovescio degli altri. Fin a ieri, a sentirti, l’andare in bicicletta era da ragazzi di bottega e da fattorini del telegrafo, un rovinarsi i polmoni; bellini ad annaspare colle gambe sopra al macinino! Ed oggi non c’è nulla che sia più distinto, che più si confac-cia alla salute, che doni di più all’estetica delle persone, quanto il correre sopra il «cavallo d’acciaio». Sempre da un eccesso all’altro! Perché ora tu saliresti anche le scale in bicicletta e non sei mica andato a scegliere una macchina adatta per città e su cui stare a garbo in una posizione corretta…. macché ! sei andato a scegliere una macchina da corsa, con un manubrio giù che ti tocca a andar colla testa in terra e le nàtiche in aria…. se quella ti pare una posizione che doni, se ti sembra di mantenere a quel modo il contegno dovuto, non c’è altro che da sperare in un miracolo che ti faccia riacquistare un barlume di buon senso e un tantino d’amor proprio. E dire che a sett’anni avevi tanto giudizio! A sett’anni ti saresti vergognato d’andar per Firenze indecentemente chi-noni a quel modo! Ed invece all’età d’esser uomo, di concludere: bella figura!»

Io non rifiatavo. Capivo troppo bene che sarebbe stato tempo perso e fiato sprecato cercar di persuadere mio padre, l’ermo nel culto della compostezza classica, che quella posa slanciata era modernamente significativa della tensione che ad ogni scatto si riconcentrava, era l’espressione dell’energia dinamica costante nello sviluppo della velocità, la sintesi rigida del movimento…. Una volta che m’azzardai a tentare questa illustrazione, mio padre me la troncò con un «Quanti strambòttoli! Povero cervello in liquidazione! E dire che a sedici anni traducevi Platone senza vocabolario!» E non si rendeva conto, mio padre, ch’era stata proprio colpa di Platone e prima di Omero e prima di Virgilio e prima di Cesare e prima di Cornelio Nipote, se io non ero andato in bicicletta quand’era il su’ tempo.

Ci andavo ora che finché non avessi deciso se continuare gli studi di legge o dedicarmi tutto a coltivare il mio orti-cello poetico o se accettare provvisoriamente un impiego ero in vacanza dalla vita; eppure, intanto, i problemi dello spirito mi si affacciavano tumultuosi alla coscienza inesperta, e tutto il mondo ideale che era stata la gioia della mia fantasia, il riposo della mia fede, apparivami o insulso o rovesciato o vuoto…. Via, senza campanello nel via-vai di Piazza del Duomo; via, di prima mattina in campagna a trenta chilometri all’ora alla piana, senza scendere alle salite, senza freno alle scese per strade solitàrie e sconosciute colla bréccia vergine che non ero tanto a metter toppe alle gomme, via a be-vere rugiada come le cicale, e a inzupparmi dell’odor dei cipressi e dei pini, di sole e di sudore; e per le case dei contadini il latte schiumoso ancora tepido e l’ovo che la gallina ha scodellato allora ; tornare irriconoscibile per il polverone della strada maestra e sotto la doccia accorgermi d’aver risoluto il quesito d’Amleto. Chi avrebbe mai creduto, a vedermi, che il correre a pazzo arcuato a quel modo su una macchina così leggera, col manubrio rovesciato all’ingiù e con quel po’ po’ di moltiplica e senza mai sonare il campanello fosse il modo con cui curavo il mio spirito in crisi?

Fin dalla prima lezione m’era rimasto impossibile d’andar adagino. Sicché avevo abbracciato più alberi delle Cascine che donne e i primi giorni che m’ero azzardato sfacciatamente in città m’ero sentito trattar di tutti i vituperi e ero dovuto scendere e leticare e mettermi a repentaglio o chieder scusa: non si contavano le contravvenzioni e meno che mai le volte che i vetturini m’avevano stretto fra le ruote del fiacre e il marciapiede. Ma di grave non m’era successo mai nulla: soltanto una sera, in via Maggio, avevo messo sotto una bambina che traversava di corsa la strada con un pentolino vuoto in mano: la bambina per le terre strillava per arnor del pentolino andato in pezzi – io le avevo ripagato il pentolino e la bambina s’era consolata.

Con quell’andar sempre di corsa su una macchina da corsa avevo finito per credere d’essere un corridore davvero. Ora, in sei mesi – perché s’era a settembre e la prima lezione la avevo presa al marzo nel viale rasente al prato delle corse al galoppo alle Cascine dalla parte del fosso macinante (ancora se ne risentivano le siepi) – in sei mesi, neppur ad avere una complessione da atleta e la costanza d’un allenamento alla tedesca, corridori non si diventa. Figuriamoci poi io per cui metodo e sistema erano e sono state sempre cose contro natura e che, come ho detto, non ero un colosso: tutta forza nervosa: fascio di nervi asciutto, vibrante – ma sui banchi della scuola i muscoli perdono il loro tenore di resa e il cervello che non si nutrisce di polpa di realtà ma di falsificazioni più o meno ben riuscite degenera in un mostruoso meccanismo, che .lavora a vuoto e si logora quindi vivendo mise-serabilmente a proprie spese. Fatto sta che quand’ebbi constatato che dalla Barriera Aretina a Pontassieve c’impiegavo trentun minuto e quaranta secondi e ch’ebbi fatta la strada Bolognese dal Ponte Rosso a Pratolino e la Consuma fin a Borselli senza scendere di macchina, la persuasione di star a pari di qualunque corridore su strada aveva messe in me radici di molto profonde.

Sweet and Low

All Along the Mall

There are times that it seems like the sun saves it’s best rays just for you. From the moment you get up to sunset, you are engulfed in a globe of the brightest of colours, the warmest of glows and the sweetest of scents. And today was such a day down on the Mall. Mr Digideroo Man was into his groove, making sounds from far off lands. The sounds swooshed all around and swept me into other worlds, mythical worlds of sand and sun. Sounds from ancient worlds, a time before I was born, drilled down into my tyres. The low sweet sound slipped itself under me and lifted me into the air. It felt like a curtain was being parted and infinity revealed! Sunny and sweet indeed! As Bawb said “…I listened all afternoon to those sounds as if in a trance and I felt like I had discovered some essence of self-command, that I was in the internal pocket of the system feeling more like myself than ever before”. » Read moreCycling there and back again

As I watch the remarkable athletes bike around the course in Hamilton, this mediocre athlete will enjoy a moment of private satisfaction, knowing that I’ve done something these top cyclists have yet to attempt.

As a boy, I dreamed of winning a bushel of gold medals at several Olympics. But I arrived at 50, no gold medals to my name; I never fulfilled my athletic dream.

At 50, my un-optioned screenplays gathering dust, my pitch to the World Bank for eco-development in Africa dying on the competition short-list, I asked myself what is an enterprising baby boomer with no money, but a desire larger than his talents, to do?

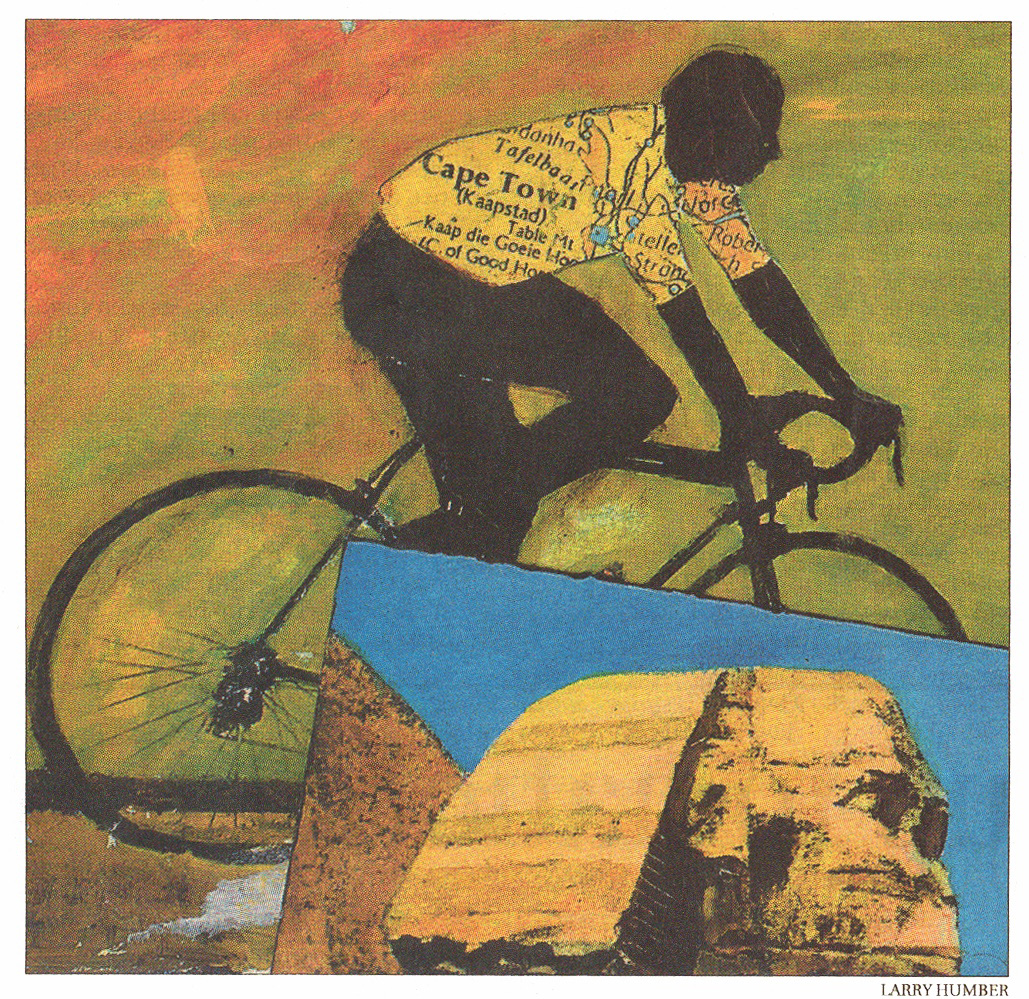

The answer was called Tour d’Afrique, a bicycle journey almost 11,000 kilometres long. And it had never been done before. The idea was born when the frustrated athlete shared a car ride in the magnificent mountains of Ethiopia with a former Canadian Olympian; we were watching the Russian cycling team training for the Olympics. “What if . . .?” I asked. Yes, it was an incredible long shot, but what if we created the toughest, longest, most exotic bicycle race in the world, crossing Africa from Cairo to Cape Town in 100 days of biking. Thus, after a restless 50th birthday night, I placed a call to a much younger friend who shared my madness for bikes and my anti-car philosophy: “Mike, it is now or never!”

We had discussed the idea a decade earlier. He had even taken a yellow marker and drawn the route on the Michelin map of Africa. Now, it was time to act. With an e-mail to The Guinness Book of World Records — to inquire whether they would recognize a new record for the fastest human-powered crossing of Africa — we were off.

There were only two problems — no money and no participants. The Globe And Mail came to the rescue. A story about our plans (with a map) was published, and dozens of e-mails from as far away as Australia and Japan followed. Most were encouraging. Some signed up immediately, others thought we were either out of our minds or “con men trying to extract money from the gullible.” We were warned about non-existent roads and difficult border crossings. A letter to the editor from an old African hand suggested that “we better not forget to take bulletproof vests and army helmets.” A more official letter from Canadian External Affairs asked us to reconsider, “due to political and security considerations.”

But one does not enter history books by kowtowing to naysayers. On Jan. 18, 2003, three weeks short of my 51st birthday, 33 individuals from eight western countries stood in front of the Great Pyramid at Giza, under the gaze of the immortal Sphinx and the lights of Egyptian television . One by one, we passed under the makeshift start gate, attempting to cycle into history. Collectively, we ranged in age from 21 to 63 — mostly male but several determined females as well, athletic and non-athletic. Among the latter was Sandra Macmillan, a 54-year-old PEI real estate agent and mother of five, who bought a bicycle after reading the original Globe story. She would later confide that she had never ridden a bike in traffic; there in Cairo, she was navigating through one of the most frenzied cities in the world.

The journey took 120 days as planned, 100 days of biking and 20 days of visiting the sights. We travelled through deserts and savannahs, in searing heat and driving rain, on good roads and non-existent paths.

While the rest of the world was preoccupied with the Iraq crisis, we calmly pedalled from one country to another. No, it was not easy — quite the opposite. The night before we arrived in Nairobi — our symbolic half-way point — Fred Promoli, a mountain of a man, a former Canadian Navy diver, veteran of the famed Montreal-Ottawa ski marathon and an educator, organized an Indian circle. Fred set the tone when he broke into tears describing the difficulties we had faced making it that far. Others followed. Greg Wells, armed with a new PhD in sports physiology from the University of Toronto, recounted his experience working with Olympic athletes. “Believe me, this is tougher than anything they go through.” Scotty Robinson, a Toronto spin instructor, also broke into tears, and later wrote to his sponsor: “I have never been more tired, more disgustingly dirty and more happy, calm and exhilarated on any bike ride in my life. This must be euphoria and I’m hooked. What a ride! It’s great to be alive!” The race was won by Sasha Hartl, 26, an Austrian and a vegetarian to boot; he covered the 10,957 km. in 430 hours, 22 minutes. Of the 33 riders who started the trip, 31 managed to finish, hugging each other on Cape Town beach with majestic Table Mountain in the background. We had done what few thought was possible. We had conquered the Mount Everest of biking. We had set the bar higher.

I did not finish in the medals. Nor did I even try. After all, at 51, a man has lived long enough to acquire a little wisdom. A couple of others and I — we called ourselves the “back pack” — spent a not insignificant amount of time each day visiting local tea shops, beer hangouts and chatting with the locals, or just resting and enjoying the scenery. But each day, whether we had to climb the mountains of Ethiopia or push the bike through the sand of a Sudanese desert, we arrived in camp tired but exhilarated, completing our personal quest.